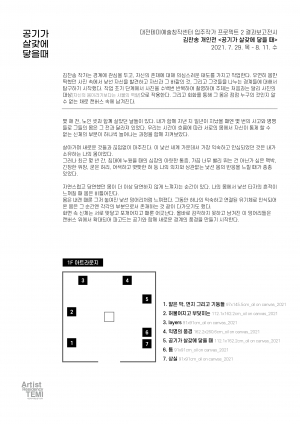

전시 EXHIBITION

공기가 살갗에 닿을 때

김찬송 작가는 경계에 대한 관심을 가지고 회화로 작업한다. 우연히 몸만 찍혔던 사진 속에서 낯선 자신을 발견하고 자신과 그 바깥의 것, 그리고 그것들을 나누는 경계들에 대해 탐구해왔다.

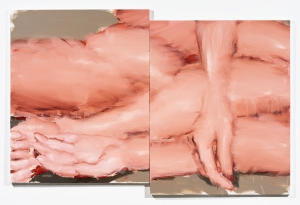

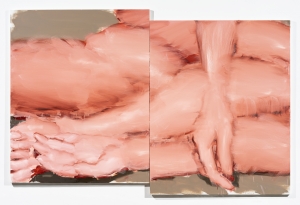

이번 전시에서 작가는 부분으로 존재하는 몸에 주목했다. 시간의 흐름에 따라 점점 변하고 자신이 컨트롤 할 수 없게 되는 신체의 부분들을 경험하며 작가에게 몸은 그저 놓여진 덩어리처럼 다가오기도 했고 익숙하고 하나의 연결된 몸이라기보단 각각의 부분으로서 존재하는 것 같이 느껴지기도 했다. 화면 속 신체의 덩어리들은 서로 맞닿고 포개어지고 때론 어긋나며 새로운 경계의 풍경을 만들기 시작한다.

-

몇 해 전, 노인 셋과 함께 살았던 날들이 있다. 내가 함께 지낸 지 일년이 지났을 때엔 몇 번의 사고와 병명들로 그들의 몸은 그 전과 달라져있었다. 우리는 시간이 흐름에 따라 서로의 몸에서 자신이 통제 할 수 없는 신체의 부분이 하나씩 늘어나는 과정을 함께 지켜보았다.

살아가며 새로운 것들과 끊임없이 마주친다. 이 낯선 세계 가운데서 가장 익숙하고 안심되었던 것은 내가 소유하는 나의 몸이었다.

그러나 최근 몇 년 간, 침대에 누웠을 때의 심장의 아릿한 통증, 가끔 너무 빨리 뛰는 건 아닌가 싶은 맥박, 긴장한 위장, 굳은 허리, 어색하고 빳빳한 혀 등 나의 의지와 상관없는 낯선 몸의 반응을 느낄 때가 종종 있었다.

자연스럽고 당연했던 몸이 더 이상 당연하지 않게 느껴지는 순간이 있다. 나의 몸에서 낯선 타자의 흔적이 느껴질 때 몸은 비틀어진다.

몸은 내겐 때론 그저 놓여진 낯선 덩어리처럼 느껴졌다. 그동안 하나의 익숙하고 연결된 유기체로 인식되어온 몸은 그 순간엔 각각의 부분으로서 존재하는 것 같이 다가오기도 했다.

화면 속 신체는 서로 맞닿고 포개어지고 때론 어긋난다. 올바로 감각하지 못하고 남겨진 이 덩어리들은 캔버스 위에서 확대되어 파고드는 공기와 함께 새로운 경계의 풍경을 만들기 시작한다.

- 기간

- 2021-07-29 ~ 2021-08-11

- 관련행사